Actualités

Successions : L’insanité d’esprit lors de la rédaction du testament – Avocat AVIGNON

La validité d’un testament repose sur une condition essentielle : l’état de santé mentale du testateur au moment de sa rédaction. La Cour de cassation, dans une décision récente, rappelle que l’insanité d’esprit s’apprécie exclusivement à la date de rédaction du testament. Cette exigence, issue des articles 414-1 et 901 du Code civil, impose à la partie qui conteste un testament de démontrer l’existence d’un trouble mental affectant la capacité du testateur à ce moment précis.

Le Contexte de l’Affaire : Invalidité d’un Testament pour Insanité d’Esprit

Dans cette affaire, un testament olographe avait été déclaré nul par la Cour d’appel pour insanité d’esprit, sur la base d’éléments variés tels que :

La présence de « brouillons » supposément non rédigés par la testatrice ;

Des documents évoquant un projet de révocation du legs ;

Des erreurs dans la rédaction d’un mandat de vente ;

Un certificat médical postérieur d’un an à la rédaction du testament, révélant un accident vasculaire cérébral ;

Des omissions dans le libellé des bénéficiaires, notamment l’absence de titre et de prénom pour l’une des légataires.

Cependant, la Cour de cassation a censuré cette décision, jugeant que ces éléments ne caractérisaient pas de manière suffisante l’état d’insanité d’esprit de la testatrice au moment précis de la rédaction du testament.

Les Principes Juridiques Applicables

L’article 414-1 du Code civil dispose que pour qu’un acte juridique soit valable, son auteur doit être sain d’esprit. De manière spécifique, l’article 901 du Code civil précise cette règle pour les testaments. Il appartient à la partie qui agit en nullité d’un testament de prouver l’insanité d’esprit du testateur au moment de l’acte.

La décision de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 7 février 2024, n° 22-12.115, JurisData n° 2024-001312) rappelle avec fermeté ce principe. Elle souligne que des éléments postérieurs ou indirects ne suffisent pas à établir l’état mental du testateur au jour de la rédaction du testament.

Ce que Retenir pour les Successions et les Contestations de Testaments ?

Insanité d’esprit au moment de l’acte : Toute contestation de testament pour insanité d’esprit doit se concentrer sur le jour exact de la rédaction. Un certificat médical ou des indices postérieurs, bien qu’informatifs, ne sont pas nécessairement probants.

Charge de la preuve : Celui qui invoque l’insanité d’esprit doit apporter des preuves solides et circonstanciées pour appuyer sa demande de nullité. Cette charge de la preuve peut inclure des expertises médicales contemporaines de l’acte ou des témoignages pertinents.

Exigences de rédaction du testament : Même en présence d’erreurs matérielles (omissions, inexactitudes), ces dernières ne suffisent pas, à elles seules, à démontrer un trouble mental.

Le Rôle d’un Avocat dans les Litiges Successoraux

Les contentieux successoraux, notamment ceux portant sur la validité d’un testament, nécessitent une expertise juridique approfondie. Un avocat spécialisé en droit des successions est indispensable pour :

Analyser les preuves disponibles afin de démontrer (ou contester) l’insanité d’esprit du testateur ;

Élaborer une stratégie adaptée aux spécificités de l’affaire ;

Assurer une représentation efficace devant les juridictions compétentes.

Conclusion

La validité d’un testament repose sur le respect strict des règles de fond, notamment la capacité mentale du testateur au moment de sa rédaction. La récente décision de la Cour de cassation réaffirme ce principe fondamental, rappelant que les preuves doivent être précises, contemporaines et directement liées au jour de l’acte.

Si vous êtes confronté à une contestation de testament ou si vous souhaitez en savoir plus sur vos droits en matière de succession, consultez un avocat expérimenté en droit des successions. Son accompagnement vous permettra de défendre efficacement vos intérêts et de sécuriser vos démarches juridiques.

Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des successions

Lire la suite

Troubles Anormaux de Voisinage : Un Principe Désormais Consacré dans le Code Civil – Avocat AVIGNON

La Loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 marque une étape importante en droit civil en intégrant officiellement le principe de responsabilité pour troubles anormaux de voisinage dans le Code civil. Ce principe vise à encadrer les litiges liés aux nuisances entre voisins, notamment pour réduire les plaintes de néo-ruraux contre des activités agricoles.

Avec l’introduction de l’article 1253 dans le Code civil, ce cadre juridique devient plus clair et offre une base légale aux solutions souvent dégagées par les juges.

Article 1253 : Une Responsabilité de Plein Droit

Le nouvel article 1253 du Code civil énonce au premier alinéa :

« Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »

Dès lors qu'un trouble dépasse les inconvénients ordinaires liés au voisinage, l'auteur du trouble engage sa responsabilité et peut être contraint d’indemniser la victime. Cette disposition ne fait que consacrer un principe établi par la jurisprudence depuis des décennies.

Une Limitation de la Responsabilité : La Théorie de la Préoccupation

Le second alinéa de l’article 1253 limite cette responsabilité dans des cas spécifiques, inspirés de la théorie de la préoccupation. Il précise :

« Sous réserve de l’article L311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. »

Un propriétaire, locataire ou exploitant ne pourra être tenu responsable si :

L’activité nuisante existait avant l’installation de la victime ;

L’activité respecte les lois et règlements en vigueur ;

Les conditions d’exercice n’ont pas été substantiellement modifiées de manière à aggraver le trouble.

Un Équilibre Entre Droits des Voisins et Activités Préexistantes

Une protection accrue pour les agriculteurs et exploitants

L’article 1253 vise à protéger les agriculteurs et autres professionnels des plaintes abusives. Par exemple, un agriculteur qui ajuste ses pratiques pour se conformer à de nouvelles réglementations ne pourra pas être accusé de trouble anormal de voisinage, à condition que ses modifications ne soient pas substantielles.

De même, des évolutions normales (telles que l’agrandissement ou la diversification d’une exploitation) ne seront pas considérées comme des modifications substantielles sauf si elles aggravent significativement les nuisances. Ce sera au juge d’apprécier au cas par cas ce qui constitue une modification « substantielle ».

Une extension à toutes les activités

Ce nouveau régime s’étend à toutes les activités et élargit le champ d’application de la théorie de la préoccupation.

Ce Que Cette Évolution Légale Change pour Vous

Pour les propriétaires et exploitants :

Sécurisation des activités préexistantes. Vous êtes protégé des plaintes si votre activité respecte la réglementation et ne modifie pas substantiellement son intensité ou sa nature.

Nouvelles obligations de conformité. Toute évolution doit rester conforme aux lois et règlements, sans aggraver les troubles existants.

Pour les voisins :

Une clarification des recours possibles : Les litiges pour troubles anormaux de voisinage devront démontrer un caractère excessif et prouver que l’activité en question n’était pas antérieure ou qu’elle a substantiellement évolué.

Le Rôle de l’Avocat

La notion de « trouble anormal de voisinage » reste soumise à l’appréciation des juges, et les critères comme la « modification substantielle » ou le respect des lois peuvent prêter à débat. Un avocat spécialisé en droit immobilier ou en droit rural est indispensable pour :

Analyser la conformité de l’activité incriminée ;

Évaluer la gravité des nuisances subies ;

Préparer un dossier solide pour défendre vos droits, que vous soyez victime ou accusé.

Conclusion

En intégrant la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage dans le Code civil, la loi de 2024 renforce la sécurité juridique pour les exploitants tout en clarifiant les droits des victimes. Ce dispositif trouve un juste équilibre entre la protection des activités préexistantes et la préservation du cadre de vie des voisins.

N’hésitez pas à consulter le cabinet de Me HANOCQ. Son expertise vous permettra d’identifier les solutions adaptées à votre situation et de protéger vos intérêts.

Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – troubles anormaux de voisinage

Lire la suite

Une SCI n’est pas systématiquement considérée comme un vendeur professionnel – Avocat AVIGNON

Une SCI n'est pas systématiquement considérée comme un vendeur professionnel

Selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de garantir à l’acquéreur les défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l’usage auquel elle est destinée ou qui en diminuent notablement la valeur. Toutefois, le vendeur peut être exonéré de cette garantie si le contrat le prévoit, à condition qu’il n’ait pas eu connaissance des défauts (article 1643 du Code civil). Cette règle ne s’applique pas aux vendeurs professionnels, lesquels sont présumés connaître les vices et ne peuvent donc échapper à cette responsabilité.

Mais qu’en est-il lorsqu’une Société Civile Immobilière (SCI) est impliquée dans une vente immobilière ? Est-elle automatiquement considérée comme un vendeur professionnel ? Une décision récente de la Cour d’appel de Douai éclaire cette question.

L’affaire : une clause d’exclusion contestée

Dans cette affaire, les acquéreurs d’une maison avaient sollicité l’annulation de la vente en invoquant la garantie des vices cachés. L’acte de vente comportait une clause exonératoire, mais les acheteurs soutenaient que cette clause était inopposable, la SCI étant selon eux un vendeur professionnel. Or, un vendeur professionnel ne peut se prévaloir d’une telle clause.

La Cour d’appel a finalement donné raison à la SCI. Elle a rappelé que, par principe, une SCI n’est pas présumée avoir connaissance des vices d’un bien immobilier. Ainsi, elle peut légitimement invoquer une clause d’exclusion de garantie, sauf preuve contraire.

Une SCI familiale à caractère civil

Dans ce cas précis, la SCI était une structure familiale. Comme c’est fréquemment le cas, ses statuts prévoyaient des activités telles que l’acquisition, l’administration et l’exploitation d’immeubles. Cependant, ces mentions ne modifient pas la nature civile de la SCI.

La Cour a également rappelé que le statut de vendeur professionnel doit être établi par des éléments concrets. Ici, la SCI n’avait pas pour activité habituelle l’achat et la revente d’immeubles, et le fait qu’elle ait loué le bien pendant plusieurs années était insuffisant pour lui conférer ce caractère. Le simple fait d’être bailleur, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, ne suffit pas à la considérer comme un professionnel de la vente.

Une jurisprudence rassurante pour les SCI

Cette décision réaffirme une distinction essentielle entre les différentes qualités de vendeurs. Les SCI, en tant que structures à vocation principalement civile, ne sont pas automatiquement assimilées à des vendeurs professionnels. Cela leur permet de bénéficier des clauses d’exonération de garantie des vices cachés, sauf si une preuve contraire est apportée.

La référence jurisprudentielle de cette affaire est la suivante : CA Douai, 1er février 2024, n° 21/01622.

Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’Appel de NIMES – Droit immobilier

Lire la suite

Le locataire peut-il repeindre les murs selon ses préférences ? Avocat AVIGNON

Bail d’habitation : un locataire peut-il repeindre les murs selon ses préférences ?

La question de savoir si un locataire peut personnaliser les murs d’un logement, notamment en les repeignant, est réglementée par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989. Ce texte précise que le bailleur ne peut s’opposer aux aménagements effectués par le locataire, à condition qu’ils ne modifient pas la nature du bien loué.

En conséquence, un locataire est libre de modifier l’aspect esthétique du logement, par exemple en repeignant les murs. Les tribunaux considèrent que changer les couleurs des peintures constitue un simple aménagement, et non une transformation. Ainsi, le propriétaire ne peut exiger une remise en état à l’issue du bail, sauf cas particuliers.

Les limites à la liberté d’aménagement

Cependant, cette liberté n’est pas absolue. Les couleurs choisies ne doivent pas nuire à l’habitabilité normale des lieux. Une jurisprudence illustre bien cette limite : une cour d’appel a sanctionné un locataire qui avait repeint une chambre en rouge vif, le salon en rose et les plinthes et portes en vert. Le caractère « excentrique » des choix esthétiques avait été jugé incompatible avec un usage ordinaire du logement.

L’appréciation de l’excentricité repose sur le pouvoir souverain des juges. Elle demeure donc subjective et varie d’une affaire à l’autre.

Les restrictions contractuelles possibles

Une autre limite peut être imposée par le contrat de bail. Certaines clauses prévoient que le locataire doit obtenir l’accord préalable du bailleur pour modifier les couleurs ou les revêtements muraux. En cas de non-respect, le locataire pourrait être tenu de financer les travaux de remise en état.

Toutefois, la validité de ces clauses est discutée. L’article 6 de la loi de 1989 impose un accord préalable uniquement pour les transformations et non pour les simples aménagements. Cette distinction pourrait rendre certaines clauses contractuelles inopposables.

Un point de vigilance

Les locataires souhaitant personnaliser un logement doivent donc rester prudents, tant sur le choix des couleurs que sur les restrictions prévues au contrat. En cas de doute, il est préférable de solliciter l’accord du bailleur par écrit afin d’éviter tout litige ultérieur.

Cette question a été récemment abordée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui a rendu un arrêt marquant en date du 21 décembre 2023 (n° 22/06580).

Me Elisabeth HANOCQ – Avocat au Barreau d’AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – droit des contrats

Lire la suite

Divorce : Prestation compensatoire et paiement échelonné – Avocat Avignon

Divorce : Prestation compensatoire et paiement échelonné

Lorsqu’un juge décide qu’une prestation compensatoire doit être versée sous forme échelonnée en capital, il est tenu de préciser à la fois la périodicité des paiements et le montant exact des versements.

Dans une affaire récente, une épouse a contesté une décision d’appel condamnant son ex-mari à lui verser une prestation compensatoire de 160 000 €, à régler par mensualités sur une période maximale de quatre ans. La décision a été annulée par la Cour de cassation au motif qu’elle ne précisait pas le montant des paiements mensuels.

Conformément à l’article 275 du Code civil, lorsqu’un débiteur ne peut s’acquitter immédiatement du montant de la prestation compensatoire en capital, le juge peut autoriser un paiement échelonné dans une limite de huit ans. Dans ce cas, le montant des versements et leur fréquence doivent être explicitement fixés.

Les conditions du paiement échelonné en capital

Le paiement échelonné, appelé « capital-renté », est considéré comme une solution subsidiaire. Il s’applique uniquement si le débiteur est dans l’impossibilité de régler la somme en une seule fois, soit en raison d’un patrimoine insuffisant, de l’impossibilité d’emprunter ou de la nécessité de disposer de temps pour vendre certains actifs. Le juge peut décider que le montant sera versé partiellement de manière immédiate et partiellement par des paiements échelonnés (Cass. 1re civ., 22 mars 2005, n° 03-13.842). Cependant, la première fraction du paiement doit être réglée sans délai (Cass. 1re civ., 7 déc. 2016, n° 15-27.900).

Les juges doivent donc respecter l’obligation de déterminer clairement le montant et la périodicité des versements. A défaut, la décision pourrait être annulée (Cass. 1re civ., 6 fév. 2008, n° 07-14.142). Il convient également de veiller à ce que ces modalités ne défavorisent pas l’époux créancier (Cass. 1re civ., 2 mars 2022, n° 21-10.026).

Le calcul de la prestation compensatoire

Les critères de fixation de la prestation compensatoire sont énoncés aux articles 270 et suivants du Code civil. Le montant doit répondre à des principes d’équité et tenir compte des intérêts respectifs des deux parties. Plusieurs éléments sont pris en considération, notamment :

Les besoins de l’époux bénéficiaire ;

Les ressources du débiteur ;

La durée du mariage ;

La situation professionnelle des deux parties ;

Les conséquences des choix faits pendant la vie conjugale.

Le montant de la prestation est donc déterminé au cas par cas.

Les formes de prestation compensatoire

La prestation compensatoire peut revêtir différentes formes :

Un capital, payable en une fois ou échelonné sur une durée maximale de huit ans, selon les capacités financières du débiteur.

Une rente viagère, réservée aux cas où le bénéficiaire ne peut subvenir à ses besoins en raison de son âge ou de son état de santé. Cette rente peut être complétée par un usufruit.

Une prestation compensatoire mixte, combinant le versement d’un capital et d’une rente.

Le choix de la forme dépend de la situation des parties et des exigences d’équité. Le paiement échelonné de la prestation compensatoire est une solution adaptée aux situations où le débiteur ne peut pas régler immédiatement l’intégralité du montant. Toutefois, pour être conforme à la loi et éviter une censure, le juge doit préciser clairement les modalités de versement, en particulier le montant des échéances. Les parties doivent également veiller à ce que la prestation respectée l’équité et prenne en compte les spécificités de leur situation.

Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat AVIGNON – Cour d’appel de NIMES

Lire la suite

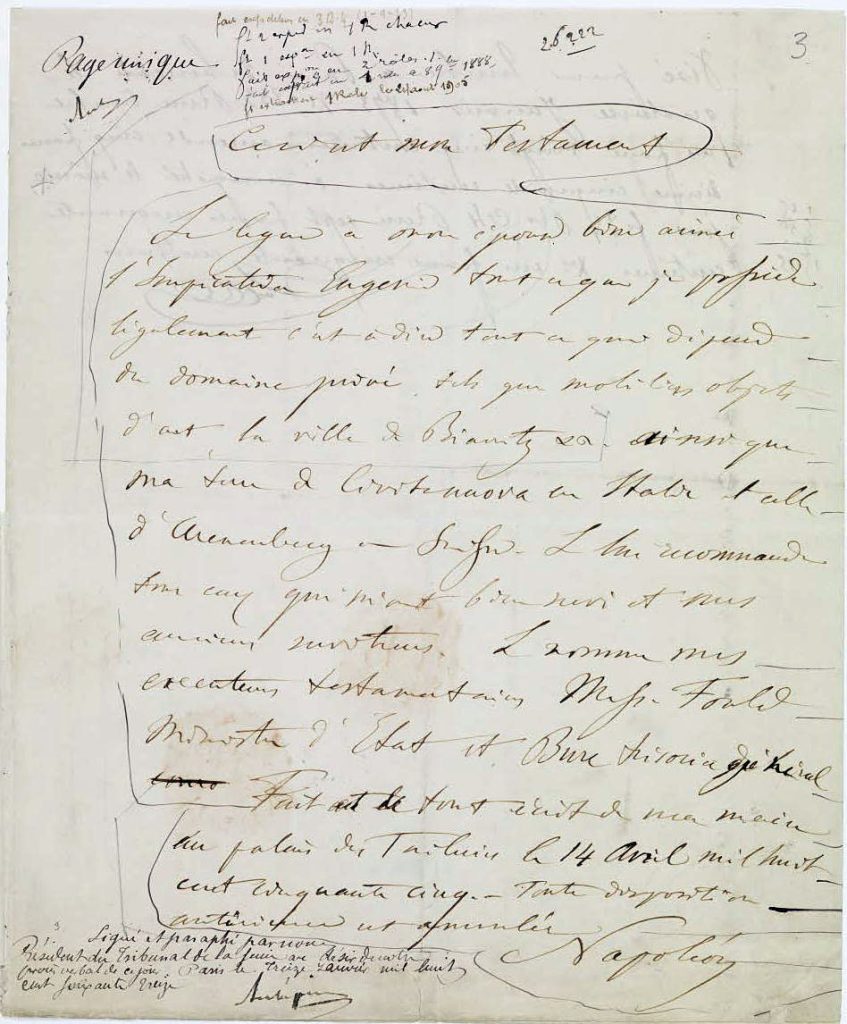

Validité du testament olographe – Avocat Avignon

Validité du testament olographe : le rôle des éléments intrinsèques et extrinsèques

Un testament olographe, bien qu’établi sans date manuscrite, peut échapper à la nullité si des éléments intrinsèques à l’acte permettent de déterminer la période pendant laquelle il a été rédigé. Ces éléments peuvent être renforcés par des éléments extrinsèques, à condition qu’aucune incapacité du testateur ni aucun testament révocatoire ou contradictoire ne soient établis durant cette période. La Cour de cassation a ainsi reconnu qu’une date pré-imprimée sur le support employé pour la rédaction d’un testament peut constituer un élément intrinsèque permettant d’établir sa validité.

Les faits de l’affaire

Dans l’affaire en question, un héritier se prévalait d’un testament olographe rédigé par le défunt au verso d’un relevé de compte bancaire. Le document était signé mais ne portait pas de date manuscrite. Le frère du légataire universel a alors saisi la justice pour obtenir la nullité du testament.

La cour d’appel, s’appuyant sur deux éléments intrinsèques — la date pré-imprimée à laquelle le relevé de banque était établi (31 mars 2014) et l’adresse du domicile du défunt figurant sur le document — ainsi que sur un élément extrinsèque — la date d’hospitalisation de la défunte (27 mai 2014) —, a conclu que le testament avait été rédigé entre ces deux dates. De plus, il n’était pas démontré que la défunte était dans l’incapacité de tester ou avait rédigé un testament contradictoire durant cette période. La cour d’appel a donc validé le testament malgré l’absence de date manuscrite.

La décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a confirmé cette analyse dans son arrêt du 22 novembre 2023 (n° 21-17.524). Elle a jugé que, bien que non daté, un testament olographe peut être considéré comme valide si des indices contenus dans l’acte lui-même (éléments intrinsèques) permettent d’en situer la rédaction dans une période précise, et si ces indices sont confirmés par des éléments extérieurs (éléments extrinsèques). En outre, une date pré-imprimée sur le support du testament peut servir d’indice intrinsèque suffisant pour déterminer cette période.

Principes à retenir

Absence de date manuscrite : Un testament olographe sans date manuscrite n’est pas automatiquement nul si des indices permettent de déterminer la période de sa rédaction.

Rôle des éléments intrinsèques et extrinsèques : Les éléments contenus dans le document lui-même peuvent être complétés par des preuves extérieures pour valider le testament.

Incapacité ou contradictions : La nullité ne peut être prononcée que s’il est démontré que le testateur était dans l’incapacité de tester ou avait rédigé des dispositions incompatibles au cours de la période présumée de rédaction.

Cet arrêt renforce la souplesse du régime juridique des testaments olographes en reconnaissant que des éléments tels qu’une date pré-imprimée peuvent suffire à établir leur validité. Cela souligne l’importance d’évaluer les actes de dernières volontés dans leur contexte, en prenant en compte tous les indices pertinents. Les héritiers et leurs conseils juridiques doivent donc analyser minutieusement l’ensemble des éléments fournis avant d’envisager une action en nullité.

Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des successions

Lire la suite

FAIRE UN TESTAMENT – Avocat AVIGNON

Qui peut faire un testament ?

Toute personne saine d’esprit, à partir de 16 ans.

Exceptions :

Une personne condamnée à perpétuité doit demander une autorisation préalable.

L’incapable majeur soumis au régime de la tutelle ne peut pas tester.

Il est interdit à deux personnes (même deux conjoints) de faire un testament commun.

Quelles sont les différentes formes de testament ?

LE TESTAMENT OLOGRAPHE

Il doit être entièrement écrit de la main du testateur (et non à la machine), sur papier libre, daté et signé.

C’est la forme de testament la plus simple mais il peut être volé, détruit ou égaré. Pour éviter ces risques, on peut le déposer chez un notaire et, si on le désire, le faire enregistrer sur un fichier centralisé).

LE TESTAMENT AUTHENTIQUE

Le testateur dicte ses dernières volontés à un notaire assisté de deux témoins ou d’un autre notaire. Il peut être écrit de la main du notaire ou tapé à la machine et doit être signé par le testateur ainsi que le notaire et ses deux témoins. Si le testateur est non francophone, il peut faire appel à un interprète choisi sur une liste dressée par la Cour de cassation ou la cour d’appel, sauf si l’un des notaires ou témoins comprend cette langue. S’il est muet, le notaire écrit le testament à partir des notes rédigées devant lui par le testateur. Si le testateur est sourd, il doit relire lui-même le testament rédigé par le notaire.

L’avantage de ce testament réside dans le fait que ni la date de sa rédaction, ni son contenu ne pourront être contestés ultérieurement.

LE TESTAMENT MYSTIQUE

C’est un testament écrit (ou dicté à une autre personne) par le testateur qui le présente ensuite clos, cacheté et scellé chez un notaire en présence de deux témoins. Cette forme de testament permet de tenir absolument secrètes ses dernières volontés.

Comment conserver un testament ?

Pour être sûr que le testament sera bien pris en compte lors du décès, le plus simple est de le faire enregistrer au Fichier central des dispositions et des dernières volontés. Il faut, pour cette démarche, passer impérativement par un notaire, mais les frais ne sont pas très élevés. Il est possible de savoir s’il existe un testament ou un acte exprimant les dernières volontés d’un défunt. Il faut faire une demande, accompagnée de l’original de l’acte de décès au Fichier central des dernières volontés. Contacter préalablement le Fichier central car des frais de recherche sont demandés.

Que peut-on léguer ?

L’ensemble de ses biens (legs universel) ;

une partie de ses biens (legs à titre universel) ;

un ou plusieurs biens déterminés (legs particulier).

Il est possible de léguer ses biens sur deux générations par le biais d’un legs résiduel ou graduel. Les modalités sont les mêmes que pour les donations de ce type (voir Donations).

Mais attention : s’il existe des héritiers réservataires (enfants, petits-enfants, conjoint survivant), le légataire même universel ne pourra exercer ses droits que sur la quotité disponible (part ne revenant pas aux héritiers réservataires).

La proportion entre réserve et quotité disponible varie selon la situation familiale du défunt :

Le défunt laisse

Réserve

Quotité disponible

1 enfant

1/2

1/2

2 enfants

2/3

1/3

3 enfants et +

3/4

1/4

son conjoint survivant non divorcé

1/4

3/4

Dans les faits, la situation se révèle souvent plus compliquée (présence à la fois de conjoint, de descendants). Dans ce cas, il est fortement recommandé de s’adresser à un notaire avant de rédiger un testament afin d’être sûr que celui-ci soit valable au décès du testateur.

Les couples peuvent se protéger en faisant un testament dans lequel ils se désignent mutuellement comme héritier de toute la succession. À défaut d’un tel écrit, les parents conservent le droit à un quart de la succession (voir Qui hérite en l’absence de testament ?).

Peut-on révoquer son testament ?

Oui, on peut le révoquer aussi souvent qu’on veut. Il suffit :

de faire un nouveau testament (il annule automatiquement le précédent) ;

ou de révoquer par écrit son testament.

Peut-on léguer ses biens à son concubin ou partenaire de PACS ?

Oui, dans la limite de la quotité disponible mais il paiera des droits comme un étranger, à moins d’avoir conclu un PACS (voir Droits de succession).

Depuis le 17/8/2015, les procédures relatives aux successions internationales sont simplifiées. Pour les décès survenant à compter de cette date, une seule loi est appliquée à la totalité des biens composant le patrimoine du défunt : celle du pays où il avait sa résidence habituelle. Par exemple, pour un Français possédant une maison en France et résidant en Italie, la loi italienne s’applique. Il est toutefois possible de faire un choix différent pour sa succession et d’opter, par testament, pour la loi de sa nationalité. Il convient de consulter un notaire pour sécuriser la procédure. C. civil : Art. 967 et s.

Qui hérite en l’absence de testament ?

La succession revient aux parents, au conjoint survivant non divorcé, aux enfants.

Quel est l’ordre des héritiers ?

Les héritiers sont classés selon quatre ordres précis :

les descendants : enfants ou petits-enfants si les enfants sont décédés ;

les parents, frères et sœurs et descendants des frères et sœurs décédés avant eux ;

les grands-parents et arrière-grands-parents ;

les oncles, tantes, cousins, etc.

Le conjoint survivant n’est pas classé dans l’ordre des héritiers mais il hérite du défunt même s’il y a des enfants. Sa part varie selon les héritiers en présence.

Le défunt n’était pas marié :

Le principe est simple : le premier ordre des héritiers prime sur le second et ainsi de suite. Si, lors de son décès, lui survivent :

des enfants ou des descendants : ils se partagent la succession, excluant les autres héritiers ;

des parents et des frères et sœurs ou neveux : le père et la mère reçoivent chacun 1/4 de la succession ; les frères et sœurs recevront la moitié de la succession (s’ils sont décédés, cette moitié reviendra à leurs enfants). Si un seul des père et mère est vivant, il reçoit 1/4 de la succession et les frères et sœurs recevront les 3/4 ;

uniquement ses deux parents : la succession est partagée à part égale.

Si les parents sont décédés avant, et s’il n’a pas d’enfant, ce sont ses frères et sœurs ou leurs descendants qui lui succéderont même s’il a d’autres parents (grands-parents ou oncles).

Le défunt était marié :

La part du conjoint varie en fonction des héritiers en présence. Si le défunt laisse :

des enfants : le conjoint reçoit soit l’usufruit de tous les biens, soit la propriété du 1/4 des biens quand tous les enfants sont leurs propres enfants ; il reçoit la propriété du 1/4 des biens lorsqu’un ou plusieurs enfants ne sont pas nés de leur union ;

son père et sa mère et pas d’enfant : le conjoint reçoit la moitié des biens. L’autre moitié est partagée entre le père et la mère. Si l’un des parents est décédé, la part qui devait lui revenir appartient au conjoint ;

en l’absence d’enfants ou de descendants, de ses père et mère, le conjoint recueille toute la succession. Les biens que le défunt avait reçus, en donation ou succession, de ses parents décédés et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l’absence de descendants, accordés pour moitié aux frères et sœurs du défunt (ou leurs descendants), lorsqu’ils sont eux-mêmes descendants du ou des parents à l’origine de la transmission.

Lorsque le conjoint survivant recueille les 3/4 ou la totalité de la succession, les ascendants du défunt, autres que ses père et mère, peuvent réclamer une pension alimentaire sur la succession, s’ils sont dans le besoin. Ils ont 1 an à partir du décès pour faire cette demande.

Lorsque le conjoint a le choix entre la propriété et l’usufruit, il doit prendre sa décision dans les 3 mois (tout héritier peut lui demander, par écrit, de faire ce choix). À défaut d’une réponse dans ce délai, on considère qu’il a opté pour l’usufruit.

Lorsque le conjoint est dans le besoin il peut, pendant 1 an, réclamer une pension alimentaire qui sera prélevée sur l’héritage et supportée par tous les héritiers.

En cas d’absence de successeurs et de testament, l’État récupère la succession.

BON À SAVOIR

Le conjoint qui, lors du décès, occupe comme résidence principale un logement appartenant aux deux époux ou dépendant de la succession peut, pendant une année rester gratuitement dans le logement et profiter du mobilier. S’il doit payer un loyer, celui-ci est remboursé par la succession pendant l’année au fur et à mesure de son paiement. Au bout d’une année de jouissance gratuite, il a sur ce logement et jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, sauf si le défunt a exprimé une volonté contraire par acte authentique. L’attribution préférentielle concerne le logement et le local professionnel et certains objets mobiliers. Elle s’applique aussi au véhicule du défunt s’il est nécessaire pour les besoins de la vie courante ainsi qu’aux objets nécessaires à l’exercice de la profession de l’attributaire en plus du local professionnel. Le partenaire survivant d’un PACS peut bénéficier du droit d’usage et d’habitation de la résidence principale du couple (dans lequel il réside lors du décès) pendant 1 an, que le logement soit commun ou qu’il appartienne au défunt.

Lire la suite

Contestation du prix de vente par le syndic de copropriété – Avocat AVIGNON

Contestation du prix de vente par le syndic de copropriété : les points essentiels à retenir

Contestation du prix de vente par le syndic de copropriété : les points essentiels à retenir

Lors de la cession à titre onéreux d’un lot en copropriété, le syndic peut s’opposer au versement des fonds au vendeur dans un délai de 15 jours suivant la réception de l’avis de mutation envoyé par le notaire. Cette procédure vise à garantir le paiement des sommes dues par le copropriétaire sortant (Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, article 20).

L’opposition au prix de vente a deux objectifs principaux :

Activer le privilège immobilier spécial – devenu une hypothèque légale spéciale après la réforme du droit des sûretés.

Bloquer le paiement du prix de vente afin de protéger les droits financiers du syndicat des copropriétaires.

Cependant, pour être valide, cette opposition doit respecter des exigences de forme strictes prévues par l’article 5-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Elle doit détailler précisément :

Les créances prioritaires : montants et causes des créances dues pour l’année en cours et les deux dernières années échues.

Les créances antérieures : montants et causes des créances des deux années précédant celles mentionnées ci-dessus.

Les créances hypothécaires : garanties par une hypothèque légale, mais non incluses dans les créances prioritaires.

Les autres créances : non couvertes par les catégories précédentes.

Conséquences d’une opposition irrégulière

Un manquement à ces exigences formelles n’entraîne pas automatiquement la nullité de l’opposition. Toutefois, cela peut altérer le statut des créances. Ainsi, les créances qui ne respectent pas les distinctions prévues peuvent perdre leur caractère de créances privilégiées ou superprivilégiées. Ces créances ne pourront être invoquées qu’en tant que créances hypothécaires ou chirographaires, c’est-à-dire sans priorité particulière (Cass. 3e civ., 15 décembre 2004, n° 03-15.174 ).

Un exemple jurisprudentiel récent

Dans un arrêt du 12 octobre 2023 (Cass. 3e civ., 12-10-2023, n° 22-18.723), la Cour de cassation illustre ces principes. Dans cette affaire, le syndic avait adressé une opposition au notaire pour réclamer des charges de copropriété impayées lors de la vente de plusieurs lots. Bien que l’opposition mentionnât le montant total de la créance et contînt un extrait de compte des copropriétaires, elle ne respectait pas l’obligation de distinction entre les quatre types de créances.

Les vendeurs ont contesté la régularité de cette opposition et saisi les tribunaux pour obtenir sa mainlevée. La cour d’appel a estimé que l’opposition était régulière et a condamné les vendeurs à régler le montant réclamé. Cependant, la Cour de cassation a cassé cette décision, estimant que le défaut de distinction entre les créances constituait une irrégularité formelle privant le syndicat du bénéfice de l’hypothèque légale spéciale prévue à l’article 2402 du Code civil.

Pour préserver leurs droits et garantir l’efficacité des oppositions, les syndics de copropriété doivent s’assurer que leurs demandes respectent rigoureusement les exigences formelles établies par la réglementation. À défaut, les créances pourraient perdre leur priorité légale, exposant le syndicat à des difficultés pour recouvrer les sommes dues.

Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit immobilier

Lire la suite

Procédure d’expulsion et ouverture d’une procédure collective – Avocat AVIGNON

Expulsion et ouverture d’une procédure collective : les règles à connaître

L’ouverture d’une procédure collective, bien qu’elle entraîne l’arrêt de certaines actions en justice, ne constitue pas un obstacle à une mesure d’expulsion. Cette distinction repose sur les dispositions de l’article L. 622-21 du Code de commerce, qui régit les effets d’une procédure collective sur les poursuites engagées contre un débiteur.

Les effets de l’ouverture d’une procédure collective

Conformément à l’article L. 622-21 du Code de commerce :

Le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice intentée par un créancier dont la créance n’est pas prioritaire au sens de l’article L. 622-17. Cela inclut :

Les actions visant à condamner le débiteur au paiement d’une somme d’argent ;

Les actions tendant à résoudre un contrat pour non-paiement.

Toute procédure d’exécution est arrêtée ou interdite.

Pourquoi une mesure d’expulsion reste possible

L’expulsion, en revanche, ne constitue pas une procédure d’exécution telle que définie par le Code de commerce. Elle est qualifiée de mesure opérant sur la personne et non sur les biens du débiteur. Par conséquent, l’ouverture d’une procédure collective, bien qu’elle suspende les poursuites et les mesures d’exécution, ne bloque pas les mesures d’expulsion.

Cette distinction a été confirmée par la jurisprudence récente (Cour d’appel de Versailles en date du 21 septembre 2023). Dans cette affaire, un locataire faisant l’objet d’une procédure collective avait contesté son expulsion, invoquant l’arrêt des poursuites prévu par l’article L. 622-21. La cour a rejeté sa demande, précisant qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la mainlevée de la mesure d’expulsion, celle-ci n’étant pas assimilée à une procédure d’exécution.

Une précision importante pour les bailleurs

Cette clarification est essentielle pour les bailleurs confrontés à des locataires placés sous procédure collective. Elle leur garantit que l’expulsion pour non-respect des obligations locatives reste possible, même dans ce contexte juridique spécifique. Toutefois, il est conseillé aux propriétaires de s’entourer de conseils juridiques pour respecter les règles applicables et éviter tout contentieux ultérieur.

Maître Elisabeth HANOCQ – Avocat AVIGNON – Cour d’appel de NIMES – Droit des contrats

Lire la suite